- 政策解讀

- 經(jīng)濟發(fā)展

- 社會發(fā)展

- 減貧救災

- 法治中國

- 天下人物

- 發(fā)展報告

- 項目中心

北京外來工子弟生活:無法高考理想不斷妥協(xié)

關(guān)鍵詞: 高俊琪 北京教育 北京地圖 北京戶口 子弟 天安門 前途 公辦學校

高俊琪在北京五環(huán)外的咸寧侯村村口。陳倩兒 攝

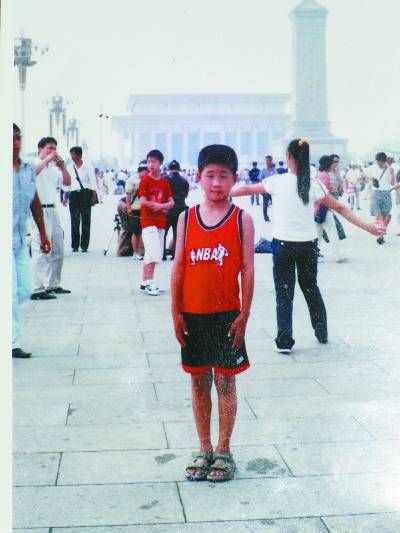

高俊琪在天安門城樓前。陳倩兒 攝

初到北京的高俊琪在天安門廣場留影。

在北京至少以數(shù)十萬計的打工子弟中,高俊琪或許是個幸運兒。過去7年里,他在同一所學校擁有一張安穩(wěn)的書桌,一路念到今年夏天,直到初中畢業(yè)。

“也挺想在學校多停留一會兒的。”9月1日,我和他坐在北京東四環(huán)之外的咸寧侯村里,他低頭擺弄著雙手,不經(jīng)意說了這么一句。不久之前,他已經(jīng)正式“走入社會”,眼下正在一個修車鋪里當學徒工。

一年多以前,高俊琪曾夢想著“考個大學”;一個多月前,他仍計劃著“上個職高”;可眼下,他似乎不愿意多談這些了。我小心翼翼地詢問他的感受,他輕描淡寫地回答:“也……有點兒失望。”他始終低著頭,時髦的斜劉海兒擋住了雙眼。

“最后不都是為了生活嗎?”沉默了一會兒,他突然抬起頭對我說。

我一時語塞。與他聊天,我常常忘記眼前身高1.8米的他只是一個16歲的少年。

普通話讓我有點兒恐懼

時間回到7年多以前,高俊琪還是老家村里一年級的小學生,“生活”對這個小男孩而言簡單而快樂。每天下課后,他和堂弟一塊兒打滾,堆泥巴,偶爾還偷偷去趕集,去看為死人擺的戲臺。

他的老家在山東德州市樂陵市大孫鄉(xiāng)。一天,媽媽留下一句“爸媽串門去,五六天就回來”,便離開了家。他扳著手指頭數(shù)日子,卻等了大半年才見到爸媽。“走,帶你到北京玩去。”返鄉(xiāng)的爸媽把他帶上了開往北京的汽車。

北京在哪兒?高俊琪一無所知。唯一的印象是電視上重播國慶閱兵儀式時的天安門。在他的想象中,北京到處都漂亮得“像天安門似的”。他還不知道,自己即將到達的是北京城邊上的一個村子。

這村子位于北京正東邊五環(huán)之外的通州區(qū)。盡管差不多也是農(nóng)村,可比起“凈是地,凈是河”的老家,高俊琪仍然感覺新的村子“好玩多了”,有賣零食的小商店,還有每天來來往往的生面孔。

經(jīng)過本地房東的牽線搭橋,爸媽“啥也沒弄”就讓高俊琪進了一所公辦小學當二年級插班生。他走進了一間通亮光鮮、墻壁雪白的教室,頭一回擁有了一套屬于自己的桌椅。在老家,孩子們每天搬著小板凳去上課,課桌是大家一塊兒用的長條桌子。

“不是說北京教育好點兒嗎?即使不在城里頭,靠邊的也比我們種地的強啊!”剛剛在通州落了腳的俊琪媽媽頗感欣慰。

但兒子感覺不自在。第一堂英語課,大家一塊兒玩游戲:老師念出英語單詞,小朋友們要舉起對應的單詞卡,做錯的要被罰站。從未學過英語的高俊琪一頭霧水,每一回他都慌張地模仿身邊小朋友的舉動,憑著小機靈蒙混過關(guān)。

挑戰(zhàn)更大的“外語”,是日常的普通話。高俊琪只懂得山東話,聽著身邊的老師和同學全講著一種陌生的語言,他不知怎么心里就“有點兒恐懼”。有一回,一個高年級的本地同學跟他說話,他還一下子被嚇著了,覺得對方“語氣特別沖”,似乎在命令自己。

他說起話來,別的小朋友也聽不太懂。常常是他一開口,大家就笑。他用老家的話問一句“你買嘛”(你買什么),那個狠狠的“嘛”也會讓別人誤以為他在罵人。

一家人第一次去天安門時,在陌生的城里到處問路,可路人似乎都不能理解他們的意思。爸媽最后只能捧著北京地圖,憑手勢告訴別人他們要去的地方。

“那時候跟生人說話特別扭。”高俊琪笑著對我回憶道。在北京生活了這些年,他的鄉(xiāng)音已經(jīng)消失,說得一口純正的普通話,偶爾調(diào)皮地模仿一句“大爺,您吃過了嗎”,還京味十足。

當時,小男孩暗地里下功夫。他總是留心聽村子里的本地孩子說話,把別人的發(fā)音記在心里,提醒自己:“下次開口一定也要這么說。”可有些時候,他一張嘴又帶上了鄉(xiāng)音,心里就特別尷尬。

在學校里,他隱隱感覺憑著自己的口音,或者自己的穿著,別的小朋友輕易就察覺出自己的“不一樣”。這所公辦學校里幾乎沒有其他外地孩子,高俊琪總感覺與別人有距離。

“你別扶墻啊,扶墻讓你爸媽來刷漆。”一次課間,他站不穩(wěn)扶了一下墻,一個同學馬上這樣警告他。這又提醒了他的“不一樣”,爸爸當搬運工,媽媽當保潔員,而其他同學的爸媽可以“在大商場里工作”,或者憑著自家房產(chǎn)來收租。

他還細心地留意到,與自己家租住的“睡覺、做飯都在一塊兒”的小平房不一樣,許多本地孩子都住在兩層小樓里,家里“臥室、廚房分得特別清”。

高俊琪一天最快活的時光,是下課后跑回村里,與三五個同樣來自外地的孩子瘋玩,爬果樹,扔石子,拍撲克牌。他們接受了自己與本地孩子的“不一樣”,自覺地形成自己的圈子,“不跟他們玩”。

我學會了自己給自己講笑話

高俊琪在這所公辦小學里只上了一周的課,在這個村子里也只待了十幾天。很快,爸媽跟著相熟的老鄉(xiāng),搬到了位于朝陽區(qū)的咸寧侯村。比起通州來,這里離天安門更近了些。

“反正哪里都有學校嘛。”搬家時,俊琪媽媽心里想。可在陌生的咸寧侯村,高家的新房東與這里公辦小學的校長“說不上話兒”,要入學得交兩三千元的費用。夫婦倆當時一個月的收入還不到2000元,所以馬上打消了進公辦的念頭,把目光轉(zhuǎn)向了民辦學校。

“那兒一學期學費四五百塊,飯費也便宜,他們還到村里頭接孩子,上完課再送回來,多好呀!”俊琪媽媽還記得,那時每到開學前,許多民辦學校就在村里“弄個桌子招生”,她最終為兒子選定了離家20分鐘車程的京華希望學校。

在這個新學校里,二年級還沒讀完的高俊琪成了三年級的插班生。這里的教室,“不亮堂,墻上老掉漆”,每個小朋友也有一套桌椅,可木桌子上“盡是小洞”,木椅子“一坐就晃悠”。房頂是瓦片搭的,“外面下大雨里面也下小雨”,一群小朋友這時便“哪兒不漏往哪兒擠一點”。

但他卻感覺,新教室更自在。同學們都是外地來的孩子,說著五湖四海的方言,同樣說不好的是英語。很快,他就找到一個死黨,“小胖子”。“小胖子”是河北人,跟著“做卷簾門”的爸媽來到北京。他口才好,課間最愛給大家說笑話,一群同學常常被逗得前仰后合。

可四年級的春節(jié)剛過,“小胖子”突然不來上課了。高俊琪四處打聽,才知道他已經(jīng)跟著爸媽搬走了。

高俊琪自己離開通州的村子時,也跟“小胖子”一樣,事先毫不知情。后來他跟著爸媽返回通州收拾余下的家當,一心盼著還能見到原來的三五個伙伴,沒想到那些孩子也已經(jīng)像自己一樣,跟著父母漂到了別處。

過去7年里,高俊琪記不清由于房東加租或收回房子而搬了多少次家。幸運的是,他們一家再也沒離開咸寧侯村,他也無須像其他打工子弟那樣,頻繁地更換學校。

可在他一直就讀的學校里,分離卻從未間斷。每個春節(jié)過后,班上都有大概三分之一的同學離開,新的面孔一個接一個陸續(xù)到來。

“明年你還會來嗎?”春節(jié)前,高俊琪總會記著問伙伴們一句。大多數(shù)孩子總是爽快地回答:“會來啊!”可實際上,答案并不由這些孩子來決定。春節(jié)期間,他們的父母回老家后常常有了新的打工計劃,來年便帶上他們移居別處。

“他們都不知道自己會離開。”高俊琪對我說著,語調(diào)慢了下來,眼睛一直看著遠方,“那時候,就怕開學時見不到原來的朋友。”

實際上,不僅是學生,老師也不斷來來往往。高俊琪記得,從小學三年級到初中三年級,他一共換了7次班主任。“老師一換,感覺那課堂就陌生了,講課的方式不一樣,頭幾節(jié)課很多人聽不懂,老師就問我們怎么講課才能聽懂。”

感覺孤單的時候,他就趁父母打電話回老家時,與堂弟聊幾句。“來天安門玩吧。”他總是這樣對堂弟說。一直在老家念書的堂弟通過網(wǎng)絡看過許多天安門的照片,卻一直沒有到過北京。

“我走了之后,他認識了好多好朋友,現(xiàn)在還像以前那么快樂。”高俊琪的語調(diào)變得更慢了,我一時不知道該說什么。

過去7年里,他身邊固定的朋友寥寥無幾。與他一路同窗的,只有一個男孩,那是他在北京最好的朋友。今年6月中旬畢業(yè)后,同學們四散離開,這個最好的朋友也返回老家安徽阜陽打工了。

“原來朋友就特少,現(xiàn)在就更少了。”他說。

“那……你會不開心嗎?”剛一開口,我就發(fā)現(xiàn)自己問了一個愚蠢的問題。

“還挺開心的。”他卻突然孩子氣地笑了,“我學會了如果沒有朋友在我身邊,我就自己給自己講笑話。”

再不回去,我就前途渺茫了

高俊琪六年級的時候,京華希望學校接受南都基金會的捐助,改制為一所民辦公助的公益學校,同時改名為北京朝陽第一新公民學校。

什么是新公民?高俊琪至今記得,校長曾在校會上充滿激情地解釋學校的新名字:“這意味著以后不分外地人、本地人了,你們是這個城市新一代的公民。”

一年之后,高俊琪原校升讀初一。不久,老師就告訴初一班級的“新公民”們,他們不能在北京升讀高中和參加高考。老師還說,考慮到北京和外地在教材及教育水平上的差異,如果希望將來考上大學,最好盡快回老家念初中。

班里一下子炸開了鍋,同學們紛紛討論該如何選擇。

“媽,我想回老家念初中。”在心里考慮了好幾天后,高俊琪提出了自己的要求。

“爺爺奶奶要下地干活,回去誰管你?他們歲數(shù)也大了……”媽媽急著拒絕。

在母親眼中,高俊琪還是那個“上房頂、爬墻頭”的野小孩,“哪個孩子惹著他,他就跟誰打架,村里的孩子都怕他”。爺爺那時候曾語重深長地勸告:“這孩子你打小不管,長大了就是黑幫老大呀!”

高俊琪可不這樣看自己。一年前,成績名列前茅的他被老師推薦加入學校新成立的學生會紀律部。每逢早讀、課間和午休,他就戴著寫有“治安”二字的袖章到各個角落巡邏,和幾個同學一塊兒管理著學校9個年級的紀律。

不過,他從沒跟母親提起這些。即便后來初三時當上了學生會主席,媽媽也只是從別人嘴里才知道這個消息。和許多同齡孩子一樣,他嫌媽媽“磨嘰”。

他14歲了,漸漸有了主見。到天安門玩,他不再跟著爸媽去,而是喜歡與同學結(jié)伴去。通常,他一大早就出發(fā),在村子里的小吃店吃上一大頓早餐,再背上一些干糧作午飯,然后與同行的朋友在城里玩到傍晚才回來。

這一回,他試著為自己做一個更大的決定,沒想到卻被突然擊退。他于是故意躲著媽媽,拒絕和她說話,還堅持“不給她炒菜”。往常,媽媽下班回家晚了,晚飯都由他負責。直到幾天之后,做卸貨工的爸爸休假回到家,母子間僵持的氣氛才在一家三口的飯桌上得以緩和。

但高俊琪并沒有因此放棄自己的想法。到了初二,眼看著班上陸續(xù)有同學返回老家,老師也不時提醒“晚了回去就跟不上了”,他更加坐立不安。

“媽,你讓我回去上吧,再不回去我就前途渺茫了。”初二那年的春節(jié)前夕,高俊琪突然這么說。

聽到這話,母親愣了一下,突然感覺自己的兒子“像個大男人一樣”。這個只念過小學一年級、基本不識字的女人并不是不知道,兒子口中的“前途”意味著什么。

原本在老家時,她根本“不把上學當回事兒”。但在北京呆久了,她漸漸也“夢想著”兒子能上個大學。“你看人家考上大學多好呀!”“人家上班多輕松啊!往辦公室一坐,還不累。”她常常聽工友這么議論,時間長了也受影響。

那年春節(jié),高俊琪帶上自己的書包回了老家。

可一到老家,父母又動搖了。老家的人說,這幾年也有孩子從外地返鄉(xiāng)讀書,原本在外地學習挺好的,可在老家沒父母管教,時間長了就學壞了,有些孩子甚至為了到網(wǎng)吧上網(wǎng),“去偷,去搶,還打老師”。

“村里壞孩子太多了。”一個鄰居這樣分析,“而且你們這條件,要是他考上大學,上得起嗎?”這話說到了高俊琪父母的心坎里,他們猛然意識到,“一年上萬塊”的大學學費,這個家實在難以支付。

“在我們身邊成不了才,至少能成人,至少學不壞,你說是吧?”爸媽這樣勸說兒子。

高俊琪開始沉默。生活沒人照料怎么辦?自己學壞了怎么辦?考上大學沒錢交學費怎么辦?“要是這些真發(fā)生了,我該怎么辦呀?”他不斷問自己,越發(fā)覺得難以應對。最終,他又拿起書包,跟著爸媽回到了北京。從此,他再沒提過回老家念書的事情。

“我心目中的大學是一個很美麗的地方,我覺得大學意味著自己的前途,能實現(xiàn)遠大的理想。”在一封電郵中,高俊琪這樣向我描繪他心中的大學。

“遠大的理想”是什么?他還沒來得及仔細思考。這個從小喜歡玩具車、不僅愛玩還愛研究的少年只是模模糊糊地幻想過,在大學里學一門與機械或汽車有關(guān)的專業(yè),將來“可以設計汽車”。